育児介護休業法改正後にすべきこと5選!

Contents

1.はじめに

日本の少子高齢化は今に始まったことではありませんが、出生数にいたっては7年連続で過去最少を更新するなど、改善の見通しが立っておりません。

従来からの晩婚化に加え、コロナ禍等その理由は様々だとされていますが、「育児と仕事の両立の難しさ」は間違いなく足を引っ張っている要因です。

そこで、育児休業の分割取得化や事業主による雇用環境整備を図ることで、特に男性の育児参加促進を念頭に昨年、育児休業介護休業法の大きな改正が行われました。

ただし、法律の改正については周知されているものの、その実務上の運用についての理解はまだまだ進んでいないように感じますので、留意点を含め、事業主として対応が特に求められる内容に焦点を絞って改めて確認していきたいと思います。

2.特に事業主として対応が求められる改正内容と実務

①妊娠出産の申し出に対する個別の制度周知と意向確認措置(義務)

㋐育児休業・出生時育児休業に関する制度

㋑ 〃 の申し出先

㋒育児休業給付に関すること

㋓休業中に負担すべき社会保険料の取り扱い

労働者またはその配偶者が妊娠や出産をし、その事実の申し出があったときは、個別に上記4点すべてについて周知の上、“育児休業の意向確認”を行わなければなりません。その具体的な手段として下記を参考に面談もしくは書面交付により措置を講じましょう。

なお、“本人の希望がある場合”はFAXや電子メールその他SNS(LINEやFacebook等)等を活用した方法も可能です。

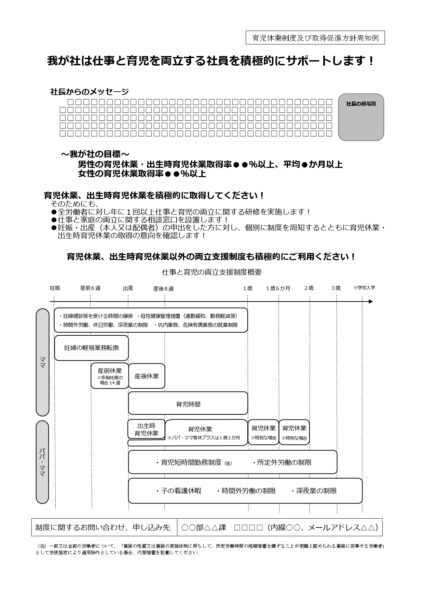

仕事と育児の両立を進めよう!(出典 厚労省)

②育児休業の申し出・取得を円滑にするための雇用環境整備(義務)

㋐雇用する労働者に対する育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施

㋑育児休業・出生時育児休業に関する相談体制の整備

㋒雇用する労働者の育児休業・出生時育児休業の取得に関する事例収集や提供

㋓雇用する労働者に対する育児休業・出生時育児休業に関する制度と育児休業の取得の促進に関する方針の周知

事業主は予め、育児休業の申し出・取得が円滑に行われるよう上記のいずれか1つ以上(複数措置が望ましいとされております)の雇用環境整備措置を行わなければなりません。

この中では㋑と㋓が実施しやすいと思われます。こちらについても下記を参考(㋑と㋓の複数措置履行を念頭)に事業所内に掲示するなどによりその義務履行を果たしましょう。

(出典 厚労省)

③有期契約労働者の育児休業申し出要件の緩和

要件緩和により、有期契約労働者で引き続き雇用された期間が1年未満の方でも育児休業を取得することが可能となりました。

ただし、労使協定を予め締結することにより、(有期無期問わず)引き続き雇用された期間が1年未満の方を適用除外(取得対象から外す)することは可能です。

留意点としては、令和4年3月31日以前に既に当該労使協定を締結している場合は、改めての締結が必要です(令和4年3月31日以前に締結した労使協定では、その対象が無期契約労働者のみと解釈されるため)。

なお、雇用された期間が1年未満の「有期契約労働者のみ」を適用除外の対象とすることについて育児介護休業法自体に制限する規定はありませんが、法の趣旨に向かないことやパート有期法に抵触する可能性があることため望ましくありません。

④育児休業の取得状況の公表(※令和5年4月1日施行。大企業のみ)

㋐男性の育児休業取得率

㋑男性の育児休業等及び育児目的休暇の取得率

労働者数が1,000人超の大企業について上記公表が義務付けられます。詳細は省きます。

⑤育児休業中の社会保険料免除範囲の変更

㋐免除範囲が拡大する部分

標準報酬月額(つまり月次給与)にかかわる保険料免除範囲は拡大しています。従前は月末に育児休業を取得していなければ免除対象となりませんでしたが、月末をまたいでなくとも休業日数が「同月内に14日以上」ある場合は当月の社会保険料は免除対象となります。この場合、同月内であれば休業日数は通算されますので短期的な分割取得により通算14日以上となれば免除対象となる可能性があります。

㋑免除範囲が縮小する部分

標準賞与額(つまり賞与)にかかわる保険料免除範囲は縮小しました。従前の「月末だけ」の育児休業は賞与免除対象になりません。賞与支給日当月の末日を含む「暦月1ヶ月+1日以上」休業していなければ免除となりませんので注意が必要です。

3.最後に

冒頭でも述べたように、今回の改正は男性の積極的な育児への参加を意識しており、政府は2030年度には男性の育休取得率85%となることを目標としております(2021年度は14%弱)。そのためにはまず、労使双方の制度への理解とその活用が求められます。

義務化された内容を含め、実務に即した具体的な取り組みにより、個々の意識の変化、ひいては社会全体で育児を支える環境づくりにつなげていきたいものです。

- 病院・クリニックの方へ

- 歯科の方へ

- 新規開業をお考えの方へ

- 医療法人設立をお考えへ

- 事業承継・相続・売却をお考えの方へ

グループのサービスご紹介